amis amour annonce art artiste belle bonne cadre chez coeur création dessin

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· La femme flambée. (45)

· Bric à Brac arts (71)

· Ernst (19)

· Fin de siècle. (45)

· Surréalistes. (34)

· Soleil dans la tête. (65)

· Paris sous toutes ses formes. (37)

· Apollinaire. (31)

· Bric à Brac littérature. (44)

· Antonin Artaud. (24)

- · chemin des dames date

- · calligramme apollinaire sur femme aimée

- · guillaume apollinaire tout terriblement

- · carte bataille du chemin des dames

- · apollinaire matisse

- · maison d'apollinaire

- · calligramme apollinaire sur la liberté

- · portrait d'apollinaire dessin vlaminck

- · l'appartement de guillaume apollinaire

- · vlaminck apollinaire dessin

oui d'accord. mais elle serait mieux à poil attaché dans le dos sur un gibet et corde autour du cou... la impo

Par Executeur, le 03.11.2025

labisse n'a pas fait partie du collège de pataphysique.

Par Binder, le 30.06.2025

Par Anonyme, le 22.05.2025

ca m'aide aps

Par Anonyme, le 21.05.2025

dans un décors kitsch exotique il existe une photo de la lahaie attachée toute *** à un poteau d'exécution.. .

Par Anonyme, le 09.03.2025

· La Carte du Tendre du Métro.

· Le Déjeuner sur l'herbe (Manet-Monet).

· L'Oeil cacodylate de Picabia à Bertini.

· La Cicciolina, une poupée dévergondée.

· Feux arrière du Surréalisme

· gala dali

· Coco Chanel, la mythologie des

· Poèmes de la guerre d'Algérie.

· minotaure

· L'Arétin revu et corrigé par Paul Emile Bécat.

· La belle endormie cousine d'Ophélie

· le veilleur du pont au change

· Max Ernst le voyant considérable.

· J'ai tué de Blaise Cendrars.

· L'énigme d'Isidore Ducasse.

Blogs et sites préférés

Statistiques

Date de création : 30.12.2007

Dernière mise à jour :

13.12.2011

1867 articles

Apollinaire.

Un vers d'Apollinaire vaut plus qu'une revendication sociale

Le surréalisme a revendiqué l'héritage d'Apollinaire (que Breton et Aragon rencontraient alors qu'ils étaient jeunes au Café de Flore où le poète casqué tenait salon), et, significativement, les jeunes poètes qui émergent pendant la dernière guerre sous le label de l'Ecole de Rochefort, alors que leurs ambitions poétiques étaient de s'opposer au règne du surréalisme au nom d'un nouvel humanisme.

D'être ainsi l'ancêtre de courants qui s'opposent donne à la figure d'Apollinaire une dimension exemplaire. Son oeuvre est si riche qu'elle peut satisfaire à des désirs contradictoires, elle est surtout si "nouvelle", si "moderne", qu'elle devient l'assise d'une nouvelle manière d'écrire et de penser la poésie.

N'oublions pas toutefois quelques uns de ses contemporains qui ont bien une égale vertu de novateurs, comme Blaise Cendrars ou Pierre Reverdy. Ils sont liés entre eux par une amitié qui fut féconde, dans cette avancée de la pensée poétique qui s'accorde aux évolutions de la société, à ses ambitions.

A son idéal aussi, sinon que socialement cet idéal se brise progressivement, alors que la portée poétique des oeuvres qui leur donnaient son assise reste valable, sinon qu'elle va nourrir d'autres ambitions. Elle dépasse la part sociale et historique, pour alimenter ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine, où se mêlent le désir d'amour, la nostalgie, la volonté de dépasser les limites étroites du quotidien.

Un vers d'Apollinaire vaut plus qu'une action en bourse, des revendications injustifiées, la mauvaise foi des foules, la vulgarité de la TV, où s'engouffre aveuglement une société qui se suicide à petit feu.

portrait d'Apollinaire par Roger Toulouse.

Apollinaire au plus intime.

C'est un carnet relié de carton brun, fort usé, d'une soixantaine de pages, qui suivra Apollinaire dans sa vie, depuis sa jeunesse (1898) jusqu'à la fin (16 octobre 1918, soit quelques jours avant sa mort).

On y suit l'évolution de l'écriture et, surtout, le caractère fébrile, désordonné, que le poète lui donne. Elle suit l'urgence de la notation, d'où le caractère souvent elliptique de la phrase, sans aucune recherche littéraire et comme jetée pour en conserver la mémoire.

La mémoire d'une rencontre souvent. Et il n'est pas tendre, certains s'y trouvent littéralement cloués au pilori de sa hargne, de ses préjugés (il est manifestement anti-sémite). Maurice Magre est "le péteux de Toulouse", il s'en prend à Fernand Gregh (un autre juif) et ses nombreuses aventures féminines , André Salmon "est devenu très tante".

Le texte est ainsi émaillé de jugements à l'emporte pièce, du genre de remarque que l'on fait au sortir d'un dîner ou d'une première au théâtre. Mais avec cette drôlerie (un peu lourde) qui fait partie de son caractère (de son charme ?).

Michel Décaudin (un des nombreux spécialistes d'Apollinaire) a entrepris de déchiffrer ce curieux document (découvert en 1952) et à côté de sa reproduction d'en donner la transcription pour rendre le texte lisible.

Il n'apporte pas grand chose à la connaissance du poète, et, pire, pourrait donner de lui une idée de mesquinerie, de muflerie "vis à vis des dames", et surtout il reste laconique devant les grandes rencontres, les moments pourtant si nombreux, où Apolllinaire fut l'heureux témoin de quelques unes des "grandes heures de l'aventure artistique du XX° siècle, en ses débuts".

L'ouvrage est délicat dans son aspect éditorial, il va rejoindre la masse de documents qui entourent la vie d'Apollinaire, comme quoi d'être entré dans la légende suscite un foisonnement de livres qui relèvent plus du fétichisme que d'une approche positive de la littérature.

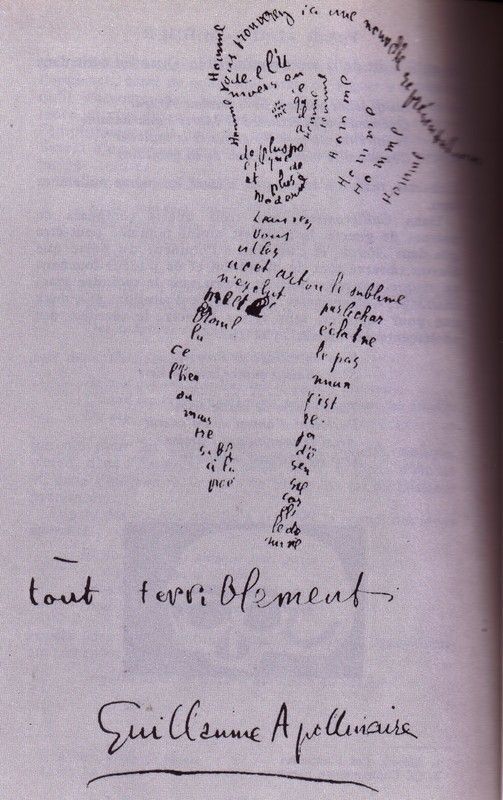

Apollinaire dessine tout terriblement.

S'il dessine, c'est avec des mots. En pratiquant l'art du calligramme (qu'il n'a pas inventé, il était pratiqué déjà à la Renaissance ) Apollinaire illustre la parfaite liaison qui existe entre le mot et le dessin, cette circulations intérieure, intime, et aventureuse, où le mot se cherche une issue dans le graphisme (ne serait-ce que celui de l'écriture - le même mot, selon qu'il est écrit sera différent), passe le miroir pour se libérer des contraintes d'une définition trop réductrice pour vagabonder dans des terres vierges. Mais ce qui donne aux calligrammes d'Apollinaire cette qualité particulière par quoi le mot frémit sous un nouvel éclairage c'est qu'il se développe sur la page dans le rythme même de son application orthographiée, selon les usages, sur le blanc de la mage, mais doté d'un tout nouveau pouvoir, de nous émouvoir. Ce n'est pas le mot atomisé, bousculé, désintégré comme le voudra Dada (jusque dans la typographie) mais inscrit dans le mouvement de la main qui délie dans une continuité sensible, le mot qui se métamorphose.

Ce n'est pas par hasard qu'il a écrit, d'une main tremblante : "tout terriblement". C'est le programme d'une oeuvre poétique. C'est celui d'une vie.

Apollinaire en Merlin.

Ecrit par Apollinaire alors qu'il avait 19 ans l'ouvrage ne paraîtra qu'en 1909 chez un jeune marchand de tableau qui allait jouer un rôle capital dans l'émergence de la génération de Derain, Picasso, c'est "L'Enchanteur pourrissant".

L'ouvrage est alors illustré par des bois d'André Derain.

Par une attitude plutôt paradoxale, Apollinaire qui se veut le champion de la modernité, s'appuie sur un texte médiéval (la légende de Merlin).`

Le principe de la réécriture d'un texte antérieur est bien dans la manière du moment. Ne voit-on pas Blaise Cendrars "piller" des textes de son ami Gustave le Rouge pour en faire des vers d'un genre nouveau.

En s'identifiant à Merlin (à travers l'ignorance de ses origines, absence du père) Apollinaire peut édifier l'image du poète (qu'il n'est encore que dans les intentions, c'est son premier texte). En l'enchanteur Apollinaire cherche une définition du poète "le voyant" et qui se distingue de la condition humaine vouée à la solitude de chacun.

C'est une sorte de dialogue entre Merlin et la fée Viviane, l'enchanteur lui délivre les ressorts magiques dont il deviendra la victime et il meurt des mains de la Dame du Lac. S'en suit le défilé des personnages mythiques, des animaux, toute une cohorte de monstres (comment ne pas penser à Lautréamont ) à quoi s'ajoute une quantité de personnages sortis des mythes et légendes comme si le poète avait pour compagnie des êtres hors du commun et qu'il résumait à lui seul ce formidable patrimoine. L'ouvrage s'achève sur un rêve dont le style flamboyant annonce les dérives imaginatives du surréalisme.

Marie Laurencin vantée par Apollinaire.

Entrant dans la vie d'Apollinaire (pour elle il emménage rue Gros - d'où le Pont Mirabeau pour s'y rendre depuis la rive gauche) , Marie Laurencin va jouir d'un régime de faveur qui souligne les faiblesses du poète quand intervient un sentiment qui obère le jugement objectif.

Il la classe parmi les peintres cubistes et dans l'ouvrage qu'il leur consacre n'hésite pas à la confronter aux maîtres les moins contestables du mouvement.

L'amoureux Apollinaire (qui s'enflamme si facilement) ne rate jamais une occasion de signaler les oeuvres de sa maîtresse. Portant des jugements qui trahissent la force des sentiments bousculant les critiques strictement esthétiques.

Ainsi, en 1912 : " L'art raffiné et élégant de Mlle Marie Laurencin est un des plus évidemment originaux qui soient aujourd'hui. Et si ses peintures ne rappellent absolument rien, ni par la composition, ni par le coloris, ni par le dessin, on découvre aisément que les sentiments et le goût qui les ont inspirées ne vont point sans analogie avec ceux qui ornaient l'âme des artistes français de la Renaissance. Et j'imagine que lorsque Mlle Marie Laurencin peint, les Grâces et les Muses se tiennent près d'elle pour l'inspirer."

Lorsque le douanier Rousseau (photo) fait le portrait du poète et de sa muse il tente de traduire cette harmonie d'un couple lié au nom de la poésie.

Matisse vu par Apollinaire.

Suivons Apollinaire dans sa réflexion : ".... toutes les écritures plastiques ; les Egyptiens hiératiques, les Grecs affinés, les Cambodgiens voluptueux, les productions des anciens Péruviens, les statuettes nègres africaines proportionnées selon les passions qui les ont inspirées peuvent intéresser un artiste et l'aider à développer sa personnalité. C'est en confrontant sans cesse son art avec les autres conceptions artistiques, en ne fermant pas non plus son esprit aux arts voisins des arts plastiques qu'Henri Matisse, dont la personnalité déjà si riche pouvait se développer isolément, a pris cette grandeur, cette fierté assurée qui le distinguent".

C'était en 1907, alors que Matisse débutait, Apollinaire a su voir loin ; le découpage de 1952, au terme de la vie de l'artiste, répond parfaitement à cette remarque qui anticipe toute sa carrière.

Taxé d'éclectisme (pour l'en critiquer), Apollinaire milite pour une ouverture des arts à toutes les disciplines, écoles et courants qui peuvent en enrichir le développement. Matisse, loin d'être un dynamiteur de l'art, s'ouvre à toutes les influences, le XX° siècle est celui d'une large ouverture sur le monde.

Apollinaire la vivra en tant que poète. Il sait voir, chez les peintres dont il vante l'émergence, cette dynamique de la pensée qui va les construire dans toute la force et la majesté de leur art propre. Matisse en est un parfait exemple.

Apollinaire le modèle du flâneur.

Il y avait le "Guetteur mélancolique", il y a, d'une présence tenace, "Le flâneur des deux rives". Dans le titre même qu'il aura choisi, Apollinaire donne le ton. Il est exemplaire. Parler de l'art dans le rythme de la marche que justifie la recherche des oeuvres (visites des ateliers, des galeries, des musées), ouvre une perspective de lecture (d'analyse) qui défiera les lourdes théories, les discours pontifiants qui font écran à la lisibilité (l'amour) de l'oeuvre concernée.

Elle est la clef d'une approche de l'oeuvre d'art qui jouera de la spontanéité, de l'émotion, de la fraîcheur de la sensation, la meilleure mesure pour en apprécier la force et la valeur de communication (et d'expression) qu'elle est censée porter en elle.

Flâner est un art, dont Apollinaire savait, plus que quiconque, tirer toute la saveur.

Dans ma génération de "critiques d'art", qui venait de la littérature plutôt que de l'Université, cette manière de parcourir le territoire de la création nous paraissait la seule possible. Nous étions des piétons de Paris (l'allusion aux deux rives, désignait bien Paris comme lieu de prospection - et de flânerie), aussi bien portés à fouiner du côté de la poésie que de la peinture. Allions de bouquineries en galeries dans une continuité de lecture qui jetait des ponts entre littérature et arts plastiques. D'où l'éclectisme d'Apollinaire (souvent critiqué) et ce refus de monter des frontières entre les genres, osant des rapprochements qui font injure à la logique des théoriciens, mais relèvent des élans spontanés vers des oeuvres qui répondent à une forme de sensibilité à laquelle, en revanche, on était fidèle.

Apollinaire est alors un modèle. On va le suivre dans les méandres de sa démarche de piéton inspiré.

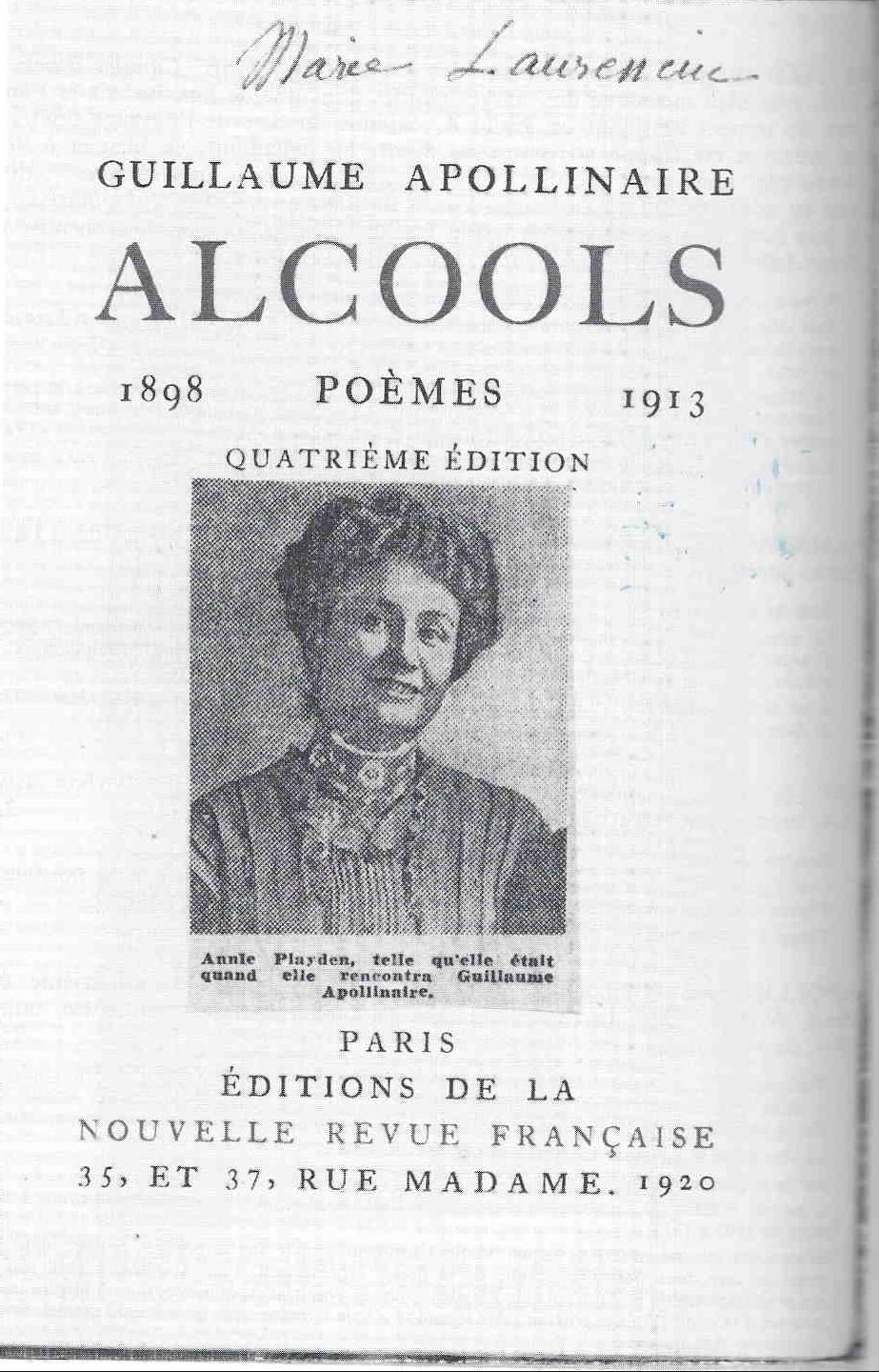

Un livre fétiche d'Apollinaire.

L'objet - Les faits.

Certains livres sont comme des fétiches. Souvenir, souvent d'amour, lien avec une personne entrant dans notre mythologie personnelle.

Sur un exemplaire d' "Alcools", qu'elle marque de sa signature, Marie Laurencin colle la photo du premier amour d'Apollinaire, Annie Playden qu'il avait rencontré en Belgique dans la famille où il était précepteur des enfants . L'amour qu'elle lui inspira (peu payé de retour) sera marqué par quelques uns des poèmes qui figurant dans "Alcools", d'autres (Le pont Mirabeau, Cor de Chasse) étant en revanche, des poèmes inspirés par la rupture du poète avec Marie Laurencin. Triste bilan que Marie Laurencin semble souligner en faisant allusion à celle qui fut la première d'une longue suite d'aventures amoureuses plutôt marquées par l'échec.

Supputations.

Etrange démarche, où l'on peut voir une marque d'attention très équivoque, ou la simple volonté de tracer une sorte d'itinéraire amoureux de celui qui vivait l'amour comme un destin, dont elles étaient les étapes et les enjeux. D'autres muses vinrent et d'autres poèmes pour les célébrer. Ainsi une oeuvre se fait et progresse entre désir et mélancolie. Au coeur de cette cosmogonie amoureuse Marie Laurencin tient un rôle de prestige. Elle lui doit aussi d'être reconnue comme peintre "cubiste", elle poursuivra son chemin sans lui, mais sans doute sans totalement l'oublier.

Livre fétiche.

Sa valeur d'origine est mince, de plus c'est la quatrième édition. Ou bien Apollinaire lui aura donné un exemplaire de la première édition (qui aura disparu) et Marie Laurencin n'aura conçu son montage qu'après avoir relu les poèmes et peut-être tenté d'en retracer l'histoire, d'en situer les origines.

La valeur du livre pourtant est considérable au regard d'un amateur et surtout d'un admirateur d'Apollnaire. Tant par son destinataire que l'usage qui en a été fait, l'intervention biographique qui l'aura détaché d'une situation banale pour en faire une sorte de monument de la mémoire amoureuse.

Apollinaire en majesté.

Il y a du patriarche en sa posture, et même sa silhouette si cordialement (mais avec un brin de moquerie) dessinée par Picasso. Il sera, tout à la fois : le poète assassiné, l'enchanteur pourrissant, le guetteur mélancolique, et le diable amoureux.

Après sa blessure, au Chemin de Dames, il aime parader à Saint Germain des Près (son village) en tenue de militaire, et le bandeau sur la tête signant le blessé de guerre qu'il est fier d'être.

André Breton le classe parmi les "passants considérables", il est un nom de référence, de ralliement. C'est autour de lui que toute une génération (celle d'Aragon, de Breton, de Soupault, de Reverdy, de Max Jacob) s'est assemblée dans une sorte de ferveur à son endroit. Il fut, juste avant la terrible explosion de la première guerre mondiale, le berger d'une troupe, animée, brillante, qui incarnait la modernité. Elle allait de Cendrars au douanier Rousseau, de Fernand Léger à Léon-Paul Fargue et aux Delaunay. Dans les éloges funèbres qui lui furent rendues ne dit-on pas qu'aucune "hardiesse ne lui fut inconnue et il a marqué d'une empreinte profonde et durable nos chercheurs d'art nouveau". Le titre est donné, et le nom d'emprunt a trouvé son rôle. Incarner la modernité fébrile qui précipite le XIX°siècle dans le passé et annonce, en fanfare, ce XX° siècle qui va naître dans le sang.

Première victime, et exhibée comme un trophée de ce siècle balbutiant.

Apollinaire l'éclectique.

Devant l'étendue de sa production de critique et son souci d'offrir un large panorama de l'activité artistique de son temps on n'échappe pas à un certain éclectisme qui lui fut assez reproché. D'avoir été le promoteur du cubisme, d'en avoir défendu les découvertes (au risque de perdre ses "supports" dans la presse), interdisait-il Apollinaire de porter son attention sur des courants, des personnalités totalement différentes ? Ainsi le voit-on attentif aussi bien à Derain qu'à Chagall, le douanier Rousseau ou Giorgio de Chirico, Benjamin Rabier ou Léger, Matisse ou Othon Friesz, Dunoyer de Segonzac ou Kisling, et pratiquement toute la production artistique de l'époque.

C'est pourtant son mérite d'avoir su voir tout ce que son époque offrait de nouveauté, de talent, quel qu'en fussent les styles. Il ne fait que traduire l'extraordinaire vitalité et diversité de ce début du XX° siècle qui voit éclore aussi bien le cubisme que le futurisme, le fauvisme et l'affirmation de fortes personnalités totalement indépendantes, n'entrant dans aucune Ecole ni mouvement.

Henri Le Fauconnier est l'un d'eux. L'artiste a "le goût des des fonds pris dans la nature et un amour de la composition qu'il sait bien ne pas confondre avec l'anecdote". La Fauconnier sera du groupe de Puteaux (autour des frères Duchamp) et à son tour manie de la théorie sans raideur.